8.1 Millionen Menschen in Europa und den USA sind von einer Erkrankung der Mitralklappe betroffen. Meistens wird am offenen Herzen operiert – mit hohem Risiko. Mitral Butterfly ist ein Implantat, das minimalinvasiv (mittels Katheter) über das Gefäßsystem ins schlagende Herz eingebracht werden kann und sich physiologisch an die Bewegung des Herzens anpasst.

Der Rudolf Sallinger Fonds hat mit Werner Mohl von Angel Valve Vienna gesprochen, um herauszufinden, wie sich die Geschäftsidee rund um Mitral Butterfly seit dem Gesamtsieg des S&B Awards 2019 weiterentwickelt hat:

Im vergangenen Jahr wurde Angel Valve Vienna beim S&B Award 2019 zum Gesamtsieger gekürt. Wie hat sich Mitral Butterfly seither weiterentwickelt?

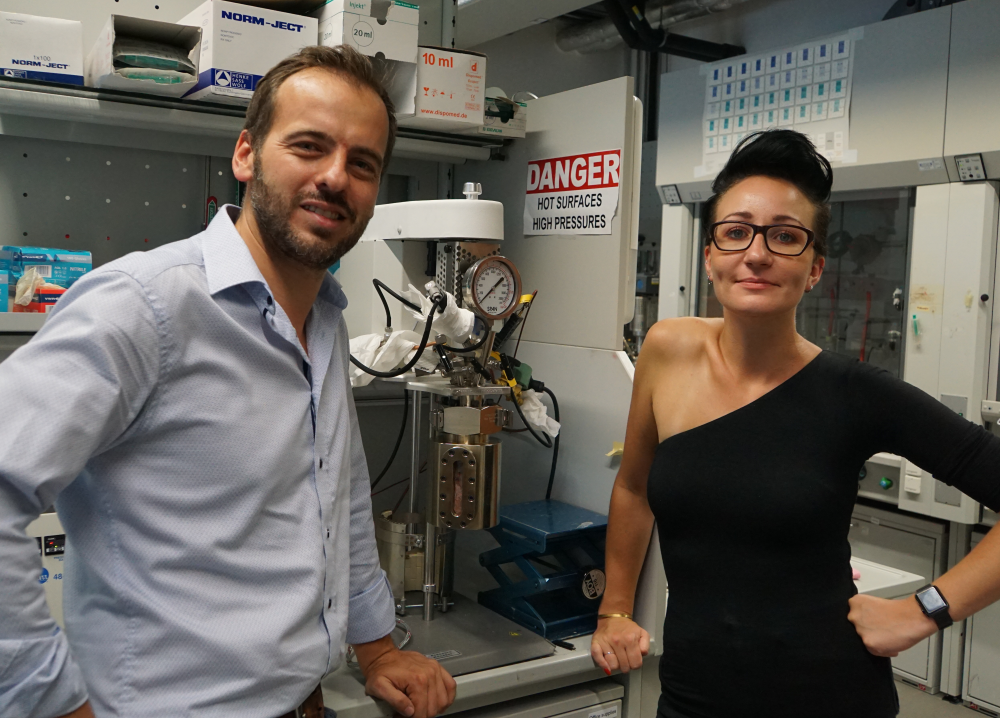

Werner Mohl: Im vergangenen Jahr haben wir ein neues Office bezogen und unser Team erweitert, wir arbeiten nun zu siebt an der Weiterentwicklung von Mitral Butterfly. Zu unserem großen Glück besteht außerdem eine gute Kooperation mit der Anatomie an der Uni Wien, hier können wir unsere Implantate testen. Das ist einzigartig in Europa, denn sonst können solche Tests immer nur am isolierten Schweineherzen durchgeführt werden.

Für Mitral Butterfly wurden uns bereits zwei Patente fix erteilt (ein amerikanisches, ein europäisches), momentan arbeiten wir an weiteren Einreichungen.

In Amerika hatten wir außerdem die Möglichkeit, unsere Implantate im chronischen Tiermodell für 90 Tage zu testen, hier hat man sehr gut gesehen, wie sich das Implantat im Herzen bewegt. Das hat gezeigt, dass die vollkommene Integration des Stents in die Herzklappe funktioniert, das Implantat vom Gewebe überwachsen wird und sich dem Herzen gut anpasst.

2019 haben wir dann noch den BOB Businessplanwettbewerb gewonnen und das goldene Wiener Herz der LISAvienna erhalten. Im Jänner 2020 haben wir außerdem einen weiteren Internationalen Preis der Firma iVascular in Barcelona entgegennehmen dürfen und sind momentan mit möglichen Kooperationspartnern weltweit in Kontakt. Nichtsdestotrotz müssen wir weiterhin um finanzielle Fördermittel kämpfen, die Finanzierung der Entwicklung von Medizinprodukten ist sehr, sehr kostspielig.

Im vergangenen Jahr haben Sie uns unter anderem erzählt, dass Sie 2021 mit der ersten klinischen Studie starten möchten. Ist das zeitlich nach wie vor machbar? Was wären die nächsten Schritte auf diesem Weg?

Dieses Ziel werden wir aufgrund der finanziellen Situation leider nicht halten können. Unser Projekt ist nach wie vor zu gering finanziert, dadurch verschiebt sich der klinische Einsatz weiter ins Jahr, da wir quasi zu einem zwischenzeitlichen time out gezwungen werden.

Die fehlende Finanzierung im medizintechnischen Bereich ist in Österreich generell ein großes Problem – das betrifft nicht nur Mitral Butterfly. Um ein ethisches Produkt wie Mitral Butterfly zu entwickelt, braucht es neben Wissen von Medizin, Technologie und Materialwissenschaften auch sicherlich viel Risikofreudigkeit.

Auch der amerikanische Markt macht es uns hier nicht leichter, hier werden meistens nur Investitionen in Projekte getätigt, die direkt in Amerika mit einem amerikanischen Team erarbeitet werden.

Welche unternehmerischen Ziele haben Sie sich für 2020 gesetzt?

Wir haben weitere zwei Patenteinreichungen auf unserer Agenda, die uns noch besser im Markt etablieren können – hierfür haben wir auch bereits eine sehr hilfreiche Patentförderung des aws erhalten.

Heuer möchten wir unsere Implantate noch so modifizieren, dass sie gut in den Katheter passen, über den wir Mitral Butterfly durchs Gefäßsystem direkt an den benötigten Ort transportieren können. Außerdem möchten wir unser Portfolio erweitern, um in Zukunft zwei verschiedene Formen der Undichtheit der Herzklappe mit Mitral Butterfly abdecken zu können. Das wollen wir in den nächsten Monaten in Tierversuchen testen, um spätestens 2022 auf den Einsatz im menschlichen Körper übergehen zu können.

Sie haben uns bereits im Vorjahr erzählt, dass der amerikanische Markt für Ihr Produkt sehr interessant ist. Wie hat sich Ihr Markt bzw. Ihre Präsenz auf relevanten Märkten im Vorjahr verändert?

Hier hat sich sehr viel getan. Auf dem Markt herrscht ein Paradoxon. Das Interesse und die Notwendigkeit an Mitralklappen-Innovationen ist ungebrochen, hat aber für Investoren ein Plateau erreicht, weil es zu Rückschlägen in der klinischen Umsetzung gekommen ist. Unser innovatives Implantat hat aber einen anderen Ansatz und kann auch einfacher angewandt werden. Dies bringt uns wesentliche Vorteile am Markt. Unser Erfolg basiert auf meiner früheren Arbeit als Chirurg – wissend, wo die Probleme in der Umsetzung liegen. Mitral Butterfly hat also einen Startvorteil gegenüber vergleichbaren Produkten, unsere Patente sind auch anders, trotzdem müssen wir weitere Resultate in der Umsetzung erreichen, bevor Investoren einsteigen wollen.

Der Markt ist zwar grundsätzlich gleichbleibend groß und die klinische Nachfrage und Erfordernis ist ungebrochen hoch. Es haben sich aber insofern Veränderungen ergeben, als weniger Risikokapital und dies auch erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wird. Das besonders deshalb, weil bereits in der ersten Welle der Euphorie die von strategischen Partnern aufgekauften Technologien klinisch noch nicht einsatzbereit waren und jetzt Investoren möglichst lange warten, bis weitere Resultate verfügbar sind, bevor sie in etwas Neues investieren. Wahrscheinlich bräuchte es deshalb auch mehr nationale Unterstützungsleistungen als Zwischenfinanzierung, damit man dieser Veränderung am Risikokapitalmarkt sinnvoll begegnen kann.

Wir haben auf diese Veränderungen reagiert und unser Portfolio und unsere Meilensteine gemäß dem Feedback von potenziellen Investoren angepasst und erweitert. Damit ist es uns gelungen, auch bei den laufenden Präsentationen unserer Innovation 2020 neues Interesse zu wecken.

Welche Tipps haben Sie speziell für Start-Ups im medizinischen Bereich?

Ein Start-Up im medizinischen Bereich zu haben, kann durchaus schlaflose Nächte bereiten. Das kann nur jemand machen, der wirklich für die Sache brennt. Man hat unglaublich viel Arbeit und muss immer wieder mit Rückschlägen rechnen – das ist nicht immer einfach.

Für mich ist und bleibt die Umsetzung unserer Idee wichtig. Am Wichtigsten ist es aber, mein großartiges Team weiter zu entwickeln und zu motivieren. Das beinhaltet natürlich auch ehestmöglich die (finanzielle) Sicherheit zu erreichen, damit die Arbeit an unserem innovativen Konzept des Mitral Butterfly mit demselben Elan unter dem Motto „When experience meets vision“ wie bisher fortgesetzt werden kann.

Mitral Butterfly bewegt sich im Herzen: